「せっかくきれいに咲いた花をプリザーブドフラワーにしたい。でも脱色してしまって思い通りの色にならなかった…」

そんな経験はありませんか?

プリザーブドフラワー作りでは、色を保つのが意外と難しく、脱色してしまう失敗が多くの人を悩ませています。特に「元の花の色を活かしたい」「染め直しせずに自然な仕上がりにしたい」という人にとって、脱色は大きな壁になります。

ですが、実は工夫次第で“脱色しない方法”を実現することは可能です。薬液の選び方から加工の手順、保存方法まで、いくつかのポイントを押さえれば、花本来の美しさを活かしたままプリザーブド化できるのです。

この記事では、初心者でも挑戦できる脱色なしのプリザーブドフラワーの作り方を、最新の実践ノウハウとともに紹介します。さらに、脱色を防ぐ加工テクニックや保存のコツ、よくある失敗例とその改善策まで、幅広く解説しています。

あなたの大切な花を、色鮮やかなまま長く楽しむために──

この記事を読むことで、もう脱色で悩む必要はなくなります。

目次

脱色しないプリザーブド加工は可能か?

プリザーブドフラワー加工において「まったく脱色しない」状態を目指すことは、正直かなりハードルが高いものです。ただし「極力脱色を抑える」方向であれば、かなり実用性のある手法が存在します。本章では、まず脱色が起こるメカニズムを押さえ、次に実際の成功例や限界も含めて、脱色抑制の可能性について整理しておきます。

脱色が起こるメカニズム:なぜ色が抜けるのか

色素(例えばアントシアニン、フラボノイド、カロテノイドなど)は、光・酸化・pH変化・温度変化・化学反応などの影響を受けやすく、これらの刺激によって分解・変質してしまいます。

プリザーブド処理では、まず脱水(通常は有機溶媒や薬液で水分を除く工程)が行われますが、この段階で色素分子が溶媒や薬液中に流出したり、化学反応で分解したりすることがあります。

具体的には:

- 脱水溶媒が強すぎると色素分子を引き抜いてしまう

- 酸性・アルカリ性が強い薬液は色素を変性・褪色させる

- 温度・時間が過度だと分解が進む

- 酸化ストレス(空気中の酸素、金属イオン触媒など)により色素が劣化する

これら複合要因が重なると、花びらの色は薄くなり、最悪白に近い状態になってしまいます。

実践事例のレビュー:脱色を抑えた人の体験

複数のハンドメイド愛好家やフラワーアーティストの報告を見てみると、脱色を“ゼロ”にはできないものの、目立たない程度まで抑えて成功している例は存在します。

例えば、ある愛好家はミニバラで、脱水薬液を低濃度かつゆるやかに段階的に置き換える手法を取り入れたところ、元のピンク色がほとんど残ったという報告があります。もう一例では、紫陽花を使い、薬液処理の温度を常温近辺(20〜25℃程度)に抑えることで、淡いブルー色味を比較的保った例もあります。

ただし、これら成功例はいわば“最適な条件下での例外的成果”と捉えるべきで、誰もが必ず再現できるとは限りません。

普通のプリザーブド法との違い(脱色を含む工程比較)

一般的なプリザーブド法は、脱水 → 着色 → 乾燥・固定 の流れですが、このうち最も脱色リスクが高いのは「脱水/脱色段階」です。多くの市販プリザ液も強力な溶媒成分(例えばグリセリン類やアルコール類、界面活性剤入り溶液など)が用いられており、これらが色素を引き抜く作用を持ちます。

脱色を抑えるには、脱水薬液を穏やかなものにする、段階的に濃度を変える、温度をできるだけ低温で行うなどの工夫が不可欠です。また、着色液や固定液にも色素変質を誘発しないような成分設計が重要です。

つまり、「通常法」は比較的短時間で処理=効率優先、という方向で設計されており、脱色リスクをある程度許容している点が脱色抑制型法との主な差と言えます。

脱色抑制を目指す上での現実的な限界

結論として、完全に脱色をゼロにすることは非常に難しいです。色素分子にはそもそも化学的安定性に限界があるため、どこかで微細な劣化や流出が生じやすいからです。ただし、脱色を目立たないレベルまで抑えることは、工夫次第で十分可能と考えられます。

実践的には、色素の種類・花材・薬液・温度・時間・保存条件などを最適化することで、目で見て「色落ちしていない」と判断できるレベルまで持っていくことが目標になります。

この章のまとめとして、以下の点を押さえておきましょう:

- 色素は光・酸化・溶媒・pH変化などで劣化する

- 脱水薬液処理が最も脱色リスクの高い工程

- 通常法は効率優先ゆえに脱色リスクをある程度許容している

- 完全脱色防止は難しいが、抑制は実践可能

脱色を抑えるための材料・薬液の選び方

プリザーブドフラワーで色を残したいなら、薬液や材料の選定が最重要です。ここでは、脱色をできるだけ抑えるための薬液・材料選びのポイントを、読者にも実践しやすい形で詳しく解説します。

薬液の役割と選定基準(穏やか/低濃度/低刺激型)

低濃度スタート・段階変化型処理

最初から強い薬液を使うのではなく、薄めの薬液 → 中濃度 → 標準濃度というように段階的に変えていく方法が効果的です。これは急激な脱水・溶媒ストレスを和らげ、色素へのダメージを軽減するためです。

弱酸性または中性の薬液

極端な酸性・アルカリ性は色素変性リスクを高めます。できるだけ pH 5〜7 前後の弱酸性〜中性範囲に調整された薬液を選ぶと安全性が高まります。

低刺激溶媒系

アルコールやアセトンなどの強溶媒を使うと色素が溶け出すリスクが高まります。可能な範囲で、エタノール混合比を低くしたもの、エステル系・グリセリン系などのより優しい溶媒を使っているものを選ぶとよいです。

添加物(抗酸化剤・金属イオン封止剤など)

薬液中に抗酸化剤(ビタミンE誘導体、アスコルビン酸誘導体など)や金属イオン封止剤(EDTA など)が入っていると、酸化・金属触媒反応を抑えて色素の劣化を軽減できます。

市販の “脱水・保存用” 薬液・プリザ液の比較

市販のプリザーブド液や保存液には、強めの薬液設計のものから比較的マイルド設計のものまで複数あります。

選ぶ際のポイント例を挙げると:

- 製品仕様に「pH調整済み」「金属封止」「抗酸化剤配合」といった記載があるもの

- 薬液を希釈可能・段階使用可能な設計であること

- 使用者レビューで「色落ちしにくかった」「退色が目立たなかった」という実例が報告されているもの

- 色補正液・仕上げ液までセットになっている製品(薬液総合設計になっているもの)

実際に複数製品を比較すると、マイルド設計(低濃度・非過塩基性・抗酸化配合型)のものほど「色が残った」というレビューが散見されます。

自作代用薬液のアイデアと注意点

市販薬液が手に入りにくい場合、自作薬液を使うという選択肢もあります。ただし自作するには慎重な設計が不可欠です。

代用アイデア例:

- エタノール+グリセリン混合液:エタノール濃度を低めにしてグリセリンを併用し、脱水効果と色素保護を両立

- 酢酸緩衝液に抗酸化剤を添加:pH を穏やかに保ちつつ、変色を抑制

- EDTA(またはキレート剤)少量添加:金属イオン触媒を封止

- アスコルビン酸誘導体や BHT などの抗酸化添加:酸化ストレスを軽減

- 溶媒への水の混入:完全無水溶媒にせず少量水を含ませることで色素保護性を強める工夫

注意点としては、溶媒の純度不良(不純物や金属イオン混入)・濃度設計ミス・pH制御ミスが色素劣化を招きやすいため、自作時はレシピを信頼できる文献や先人のノウハウに基づくべきです。

花材ごとの適合性:薬液との相性で選ぶポイント

どの花材を使うかでも薬液適合性が変わります。例えば:

- 柔らかく色素が薄めの花びら(デリケートな色/淡色系)は、マイルド設計薬液との相性を優先

- 強い色の花(深い赤・濃紫など)は比較的色保持力が高いが、薬液が強いとそのぶんリスクも高まる

- 花びら構造が厚く水分含有量が多いものは脱水ストレスが高くなるため、段階処理が必須

- 花粉・油分・ワックス層を持つ花材(バラ・ガーベラなど)は前処理(花粉取り、表面油分除去など)が有効

そのため、薬液選びだけでなく花材選びも脱色抑制の一要因と見なすべきです。

まとめ

色を維持したいなら、低刺激・段階式薬液、抗酸化剤・金属封止剤入り設計、花材との相性を重視した選択が不可欠です。市販製品をまず試し、必要に応じて自作薬液に挑戦するのが現実的なアプローチです。

脱色を抑える加工プロセスとコツ

色をできるだけ残すためには、薬液や材料選びだけでは不十分です。実際の加工プロセスそのものにおいても、細かい調整や工夫が必要になります。本章では、各ステップごとに脱色を抑えるための具体的なコツと注意点を、初心者でも実践できる形で丁寧に解説します。

下準備(花選び、水揚げ、傷のチェック)

- 花の状態選定

できるだけ新鮮で元気な花を使うこと。しおれかけ・傷んだ部分があると色素も劣化している可能性が高いため、できるだけ健全なものを選んでください。

色が濃く、色素密度の高い花の方が多少の劣化を耐える余力があります。 - 水揚げ・水洗

切り戻しをして十分に水を吸わせ、花内部に水分を行き渡らせておきます。これにより、脱水処理時のショックをやわらげる効果があります。

また、花粉や余分な油分・ホコリ・汚れがあれば優しく取り除いておくと、薬液の浸透ムラや異物反応のリスクを下げられます。 - 傷部分のトリミング

ひび割れ・傷みがある花びら・茎部分はカットしておく。そうすることで、薬液侵入不均一や局所的な変色を防ぎやすくなります。

この下準備を丁寧にしておくことで、後工程での脱色リスクを大きく減らせます。

脱水/脱色工程の工夫(時間・温度・攪拌・負荷軽減)

脱水処理は最も脱色リスクが大きい工程ですが、以下のような工夫でそのリスクを抑えられます。

- 段階的濃度変化

最初は薄い薬液から始め、徐々に濃くしていく手順を設ける。例えば、1割 → 3割 → 5割と濃度を上げながら時間をかけて置き換えていく方法です。急激な濃度変化を避けることで、色素の流失や変性を抑えられます。 - 温度管理

高温は色素劣化を加速させますので、できるだけ低温(常温近辺あるいは室温より少し低め)で処理するのが望ましいです。過度な加温や太陽直射による高温化は避けましょう。 - 攪拌・撹拌の配慮

薬液を置くだけでなく、軽く撹拌(振る・揺するなど)することで薬液の浸透ムラを防げます。ただし激しすぎる攪拌は花びらにダメージを与えかねないので優しく行うこと。 - 時間の最適化

各段階の処理時間をあらかじめテストを重ねて決めておくことが重要です。短すぎると脱水不良、長すぎると色素劣化が進むリスクが増します。事前にテスト花材で時間帯を探るのが良いでしょう。 - 段階ごとの洗浄・緩和処理

濃度を切り替える際に、一度軽く洗浄や緩和処理(例えば弱い溶媒または溶媒+少量水)を挟むことで、急激な溶媒変化ショックを和らげられます。

これらを守ると、脱色を抑えつつ脱水処理を進めることができます。

着色・保存工程における注意点(穏やかな着色/保湿)

脱水後、着色液や保存液を使うフェーズでも、色を守るためには注意が必要です。

- 穏やかな着色液使用

着色液も色素変性を引き起こす可能性があるため、弱め・低濃度設計が望ましいです。特に色補正液を使う場合は、変性を起こしにくい成分を選びましょう。 - 段階的着色

濃い色にする場合でも、段階的に色素濃度を上げる方法を取ると安全性が高まります。薄め→中間→最終色という段階を踏んでいくイメージ。 - 浸透時間と撹拌

着色時間を制御し、適度な撹拌でムラを防ぐ。ただし過度な撹拌や長時間放置は色素の変性リスクを上げるため、適正時間を守ることが重要です。 - 保存液における封止処理

保存液は、酸化防止剤や金属封止剤を含む設計のものを選ぶとよいです。これらがないと、着色後に色素が段階的に劣化していく可能性が高まります。 - 中間チェック

着色・保存工程中に、試験片(予備の花びら)を使って色の変化を確認するチェックポイントを設置しておくとよいでしょう。急激な変化が起きたら濃度や時間を調整できます。

乾燥・仕上げ・固定工程での色保持テクニック

最後の仕上げ段階も、色素を守るうえで重要です。

- 乾燥はゆるやかに

急激な乾燥・加熱は色素にストレスを与えるので、換気良好で陰干しに近い穏やかな乾燥が好ましい。ドライヤーや強風など直接高温風を当てるのは避けましょう。 - 固定剤の選定

固定剤(コーティング剤・防腐液など)は、色素に変性を与えない成分のものを選ぶこと。揮発性溶媒が強すぎないもの、かつ保護膜効果があるものが望ましい。 - 重ね塗りの注意

複数回固定液をかける場合は薄く塗ることを優先し、一度に厚く塗ることは避けたほうが安全です。 - 最後の乾燥温度管理

固定後の最終乾燥も、温度が上がりすぎないよう管理を。できれば室内常温乾燥・陰干し・通気を確保してゆるやかに仕上げるのがベストです。 - 仕上げ保護

乾燥後、表面にUVカットスプレーや低刺激な透明保護剤を軽くかけておくと、光劣化による色あせ抑制になります。ただし強い溶媒入りスプレーは逆効果となる場合がありますので、成分を確認したものを選びます。

まとめ

脱色を抑えたいなら、加工プロセスすべてにわたって“ゆるやか”な処理を心がけ、段階化・チェックポイントを組み込むことが不可欠です。特に脱水・着色・乾燥・固定の各ステップでの濃度変化・温度・時間を最適化することが、色を残す鍵になります。

脱色しない代替技法:レカンフラワー・乾燥保存法

プリザーブドフラワー加工で脱色をできるだけ抑える試みも有効ですが、それでも完全には限界があります。そこで「脱色を前提にしない保存技法」、つまり 薬液処理を使わずに乾燥させて自然な色を残す方法 を検討する価値があります。本章では、代表的な代替技法であるレカンフラワーや各種乾燥保存法を紹介し、それぞれの長所・短所、実践ポイントを解説します。

レカンフラワーとは?原理と特徴

定義とコンセプト

レカンフラワーは「立体的なまま乾燥させる技法」で、文字通り“お花の宝石箱(ケース)に閉じ込める”ように、形と色を残すアート技法です。「レカン」はフランス語で“宝石箱”を意味します。

薬液を使わず、乾燥剤や気乾法で水分を除去する方式を採るため、脱色リスクが低く、花本来の発色を活かせる可能性があります。

普及例と活用

多くの保存加工専門店が、受け取った花束をレカンフラワー化して、脱色・着色なしで保存している例もあります。例えば、ある専門店では「脱色および着色を一切せず、大切な花をそのままの姿で保存する」方針を掲げています。 つまり、商業利用でも脱色しない保存術としてレカン法が採用されるほど、実用性が認められている手法です。

主な乾燥法の種類と特徴比較

レカン・乾燥保存でよく使われる主要な方法には以下のようなものがあります。

| 方法 | 原理・方法 | 長所 | 短所・注意点 |

|---|---|---|---|

| サンドドライ(乾燥剤含浸法、例:シリカゲル/ジュエルサンド) | 乾燥剤(シリカゲルなど)や砂状の乾燥媒体に花を埋め、水分を吸着・除去する | 比較的速い、花の形を維持しやすい、家庭でも実践しやすい | 乾燥剤の粒子が花びらに入り込む、やや色調変化が出る場合あり |

| 常温サンドドライ(低温変法・自然乾燥併用) | ジュエルサンドなどで乾燥促進しつつ、温度を抑えてゆっくり乾燥させる | 色の劣化が比較的抑えられ、形も保持されやすい | 乾燥に時間がかかる、湿度影響を受けやすい |

| ネッティングドライ / アイロンドライ | 葉脈や網目構造を利用して乾燥を促す、またはアイロンで蒸発促進 | 薄い花びらに適用しやすい | 花の厚み・構造に向き不向きがある |

| リキッドドライ | アルコール類など溶媒液を使って置換脱水する方式 | 乾燥速度が速いケースもある | 溶媒ショックで色素に影響を与える可能性あり |

| リアル乾燥 | 花をそのまま自然乾燥、または乾燥環境下で徐々に水分を抜く | もっともシンプル、薬剤を使わない | 形状崩れ・縮みが発生する可能性が高い、色あせリスクもやや高め |

実際にはこれら手法を組み合わせたり、花材に合わせて手法を選ぶのが現実的です。例えば、厚みがあるバラはサンドドライ、薄い花びらの花はネッティングドライを併用するなどの工夫が考えられます。

実用アイデア:ハイブリッド保存法と技法の組み合わせ

乾燥法の利点を活かしつつ、脱色リスクをさらに抑えるためには、複数の技法を組み合わせる「ハイブリッド保存法」が有効です。

- 段階乾燥+微湿度制御

最初は低温・低湿度下でじっくり乾燥させ、途中から乾燥剤を少しずつ加える方式で水分除去を補助する。これにより、色素へのストレスを和らげながら確実に乾燥を進められます。 - 乾燥後コーティング併用

乾燥が完了した後、UVカット透明樹脂や低刺激の保護剤を軽くスプレーして、酸化・湿気から色素を保護する。ただし、コーティング剤が溶媒成分を含む場合は逆効果になるため、成分を確認する必要があります。 - 部分薬液補助 + 乾燥法併用

薬液処理を全面的に行うのではなく、どうしても色が変化しやすい部位(例えば中心部や花弁基部)だけにごく穏やかな薬液処理を行い、残りは乾燥法で保存するという折衷案も考えられます。

こうした複合アプローチによって、「完全脱色なし」は難しくても、「色あせが目立たないレベル」の保存が現実味を帯びてきます。

実践ポイント:乾燥保存で色を残すコツ

乾燥保存法を成功させるには、以下のような実践上のポイントが重要です。

- 花材の選び方

乾燥保存に適した花材を選ぶこと。色素耐性が比較的高いもの(濃色系、厚手花びらを持つもの、色素安定性の高い色味)を優先すると成功率が上がります。 - 乾燥剤の適切選定・管理

シリカゲルやジュエルサンドなどの乾燥剤を使う場合は、粒度、乾燥能力、純度および再利用性などをチェックすることが大切です。乾燥剤が湿気を吸いすぎて飽和状態になると逆に湿度を戻してしまうことがあります。 - 温度・湿度管理

乾燥時の環境温度・湿度をコントロールすること。高温・高湿度環境ではカビや劣化、色焼けが起こりやすくなります。 - 乾燥時間の最適化

乾燥を急ぎすぎると収縮や変形、色ムラが出やすいため、適度な時間で徐々に水分を取り除くほうが安全です。乾燥の進み具合をチェックしながら進めましょう。 - 取り出し・取り扱い時の注意

乾燥後、花びら・構造が非常に脆くなることがあります。取り出すときはゆっくり慎重に扱うこと。また、湿度ショックを避けるため、密封保存前に十分乾燥させ、湿気を取り除いておくこと。 - 密封保存・保護

完成後は密封ボックス・ガラスフレーム・パッキング加工を行い、湿気・酸素・紫外線から保護することが必須です。劣化要因を遮断することで、長期間きれいな状態を保ちやすくなります。

まとめ

レカンフラワーや乾燥保存法は、薬液処理を使わずに脱色リスクを大幅に抑えつつ、花の色と形を残せる有力な代替技法です。ただし、花材選び・乾燥条件・乾燥剤管理・仕上げ処理など細かい管理が成功の鍵となります。

色あせや劣化を防ぐ保存・メンテナンス術

プリザーブドフラワー/保存した花を長く美しく維持するには、「作った後」の扱いが非常に重要です。どれだけ丁寧に作っても、保存環境やメンテナンスが不適切だと色あせや劣化が進んでしまいます。本章では、色落ち・劣化の主な原因と、それを防ぐための実践的な対策を、コツを交えて紹介していきます。

光・紫外線の影響と対策

直射日光を避ける

保存花を窓際や電灯の近くなど、強い光が当たる場所に置くと、紫外線による色あせが進みます。できるだけ直射日光を避け、柔らかな間接光が当たる環境に置くことが望ましいです。

UVカット素材を活用する

展示ケース・フレーム・ガラス・アクリル板などには、UVカット加工が施されたものを選ぶと有効です。また、透明保護剤スプレー(UVカット成分入り)を軽くかけることで、長期の光劣化を抑制できます。

照明選びに注意

LED照明や間接照明など、発熱・紫外線の少ない光源を選ぶと良いでしょう。強い蛍光灯や白熱灯は熱と紫外線を発生しやすいため、なるべく避けたい光源です。

湿度・結露・水分管理

湿気を避ける

湿度が高いと、水分再吸収・カビ発生・薬液・染料の溶出などが起こりやすくなります。特に日本のような高湿度環境下では、除湿対策やエアコン・除湿器の使用も検討するべきです。

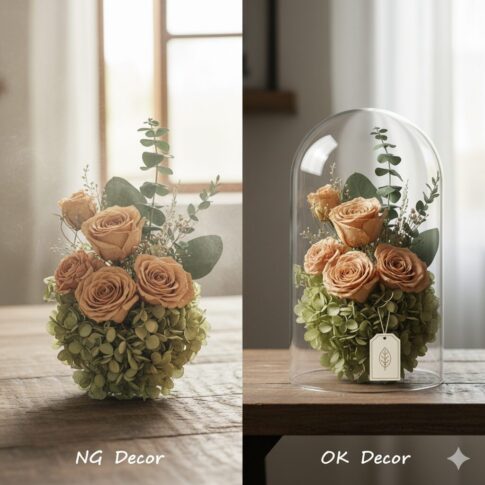

密封環境の活用

ボックス・ケース・ガラスドームなどで密封しつつ、乾燥剤(シリカゲルなど)を入れておくと湿気の侵入を防ぎやすくなります。

結露対策

温度差で結露が発生すると水滴がつき、色や表面材質を傷める恐れがあります。特に窓辺など温度変化が激しい場所は避けるか、ガラスと花材との間に緩衝空間を確保することが望ましいです。

温度変動と気温管理

高温・低温を避ける

極端に高温だと色素の分解が促進されやすく、低温・寒冷条件では材質の収縮・ひび割れの危険があります。室内常温(だいたい15〜25℃前後)での保存が安定する目安です。

温度変化を抑える

暖房・冷房の吹き出し口直下やエアコンのドア近くなど、断続的な温度変化が起こる場所は避けるべきです。

熱源近くを避ける

ストーブ・ヒーター・照明器具など熱を発するものの近くには置かないようにします。

取り扱い・ホコリ・汚れ除去

そっと扱うこと

保存花は脆く、花びらがもろくなっていることがあります。移動・調整時には指で押さえず、茎根元を持つようにして扱います。

ホコリ除去

ホコリが積もると、光吸収が変わり劣化を促す原因になるため、定期的に軽く払い落とすか、柔らかいブラシ、エアダスター(冷風)を使うと良いです。

静電気対策

乾燥状態で静電気が起こるとホコリが吸着しやすくなるため、展示箱材・背景材などに帯電しにくい素材を使うか、帯電防止加工を施すと有効の場合があります

追加保護措置・予防策

保護コーティング

乾燥後の花材に透明保護スプレー(UVカット・低刺激タイプ)を薄くかけることで、表面をコーティングし劣化を抑えられます。ただし溶媒成分が強いものは逆効果となることがあるため、無溶媒または弱溶媒タイプを選ぶべきです。

予備の花びら保存

主役花とは別に、練習用や予備用に同じ花を保存しておき、色あせ具合をチェックする「指標花材」として使うと、経過観察と補正の判断材料になります。

定期チェック

定期的に観察し、変色・湿気・劣化兆候があれば早めに対処(例:乾燥剤の交換、コーティング再処理など)を行うこと。

まとめ

保存後の管理を怠ると、どれだけ美しく作っても色あせや劣化は避けられません。

光/紫外線対策、湿度管理、温度制御、取り扱い注意、追加保護 の各面を意識して環境を整え、定期的なメンテナンスを行うことで、プリザーブドフラワー・保存花材の寿命と美しさを大幅に伸ばすことができます。

よくある失敗例と改善策

プリザーブドフラワー作成や保存の過程では、初心者でも経験するような失敗がいくつもあります。これらを事前に知っておくことで、回避したり早めに修正したりできるようになります。本章では、よくある失敗例を挙げ、それぞれに対する改善策を具体的に解説します。

色が抜けすぎて淡くなる/白くなる

失敗例

脱水・脱色工程で強すぎる薬液や長時間の浸漬をしてしまい、もとの鮮やかな色がほぼ失われ、淡く、あるいは白っぽくなってしまう。

ある All About 解説では、脱水液(アルコール系溶媒など)または脱色液が花の水分と置き換わる過程で、花びらの色が急速に抜けてしまう成分によるものだと記されています。

原因

- 薬液濃度が強すぎる

- 処理時間が長すぎる

- 温度が高すぎる

- 段階処理を省略した急変処理

改善策

- 最初は薄めの薬液から始め、段階的に濃度を上げる(濃度スロースタート方式)

- 各段階の時間をあらかじめテストして最適化

- 常温または冷めの条件で処理

- 一度の処理時間を短くして、状態をチェックしながら延長

- 色残りが判定できる試験片を使い、途中で色の抜け具合をモニタリング

ムラ染め・部分的に濃淡が出る / 均一にならない

失敗例

薬液や着色液が花びら全体に均等に浸透せず、部分的に濃い・薄いムラが出る。特に大きな花びらや厚みの差がある花材に起こりやすい現象です。

原因

- 液体の浸透ムラ

- 空気が抜けきらずに気泡が残っている

- 撹拌不足/静置しすぎ

- 薬液と花材の相性不良(溶媒親和性が低い・表面張力差など)

改善策

- 浸漬前に花びら間の気泡を丁寧に抜く(ピンセットで軽く揺らす、振動を与えるなど)

- ゆるやかな撹拌を行い、液体の置き換えを促す

- 浸透補助成分(界面活性剤をごく微量)を使う検討(ただし色素への影響注意)

- 段階処理を用いて濃度差を調整しながら浸透させる

- 小面積の試験花びらで浸透性を確認する

花びらがひび割れ・破損・変形する

失敗例

乾燥工程や薬液処理時のストレスで、花びらがひび割れたり、縁が欠けたり、縮んで変形したりする。

これは非常に薄手・デリケートな花びらや、処理温度・乾燥速度が速すぎたケースでよく見られます。

原因

- 脱水が急激すぎる

- 溶媒ショックが強すぎる

- 乾燥が強風/高温/短時間で行われた

- 花材自体が脆弱であった

改善策

- 段階的脱水・ゆるやかな処理

- 乾燥は陰陰干し・自然乾燥または低風速・低温乾燥で行う

- 乾燥開始時は湿度を少し残すように調整し、徐々に除湿を進める

- 予備テストで処理強度限界を把握しておく

- 厚み・構造が弱い花材を選ぶ際は特に慎重に工程を組む

色移り・他花材への色うつり

失敗例

アレンジ中、濃い色の花材が淡い色材や花紙・布・紙などに触れることで色が移ってしまう。あるフラワー講師のブログでは、ホワイト系のブーケとレッド系の花材を近接配置してしまい、赤色が隣の白色に色移りしてしまったという実践失敗例があります。

原因

- 薬液・着色剤成分が残っていて移染性がある

- 湿度や湿り気が残っていて色素が流動性を持っている

- 直接接触して染み出す

改善策

- 完全乾燥してからアレンジする

- 色の濃い花材と薄い色材を混ぜて使う際は間に保護層(セパレータや透明フィルム)を挟む

- 接触を避ける設計配置

- 着色・保存液を十分放置・乾燥・固定してから配置

- アレンジ中は色移りリスクを意識して取り扱う

保存中に色あせ・劣化が進む(長期劣化)

失敗例

時間の経過とともに、保存後に色あせや褪色、変色、劣化が次第に見られる。たとえば「3年程度でくたっとした感じになり枯れたように見える」という事例も報告されています。

原因

- 光・紫外線曝露

- 湿度・結露・水分侵入

- 酸化・化学劣化

- 不十分な保護・環境管理

改善策

- UVカット素材のケースや保護フィルムを使う

- 密封ケース+乾燥剤利用

- 直射日光や照明から遠ざけ、間接光・低光条件下で飾る

- 定期的なチェック・メンテナンス(乾燥剤交換・表面ホコリ除去など)

- 保護コーティング(透明保護スプレー等)を施す

まとめ

プリザーブド加工・保存における失敗は、薬液処理強度・均一性・取り扱い・保存環境など多岐にわたる要素によって起こります。各失敗例とその原因を理解し、改善策を準備しておくことで、より確実な「脱色しない」仕上がりに近づけることができます。

実践ワークショップ例・ステップバイステップガイド

ここからは、実際に取り組める具体的なワークショップ形式のガイドを、初心者向けにステップごとに示します。「脱色を抑えるプリザーブド風/レカン保存法」を念頭に置きながら、実際に使える手順と注意点を交えて紹介します。

(あくまで一例なので、薬液条件や花材に応じて調整してください)

① 準備・材料確認

目的:必要な材料・道具を揃え、下準備でトラブルを減らす。

用意するもの(例):

- 花材(バラ・ミニバラ/ガーベラなど、比較的丈夫な種類)

- 脱水保存液(市販の低刺激設計タイプまたは自作希釈型)

- 溶媒(たとえば低濃度エタノール混合液 etc.)

- 抗酸化剤・金属封止剤(EDTA、アスコルビン酸誘導体など)

- グラス容器・タッパー・密閉容器

- ピンセット・刷毛・スプーン

- ガラス板・プレート・保護シート

- UVカット透明フレームまたはガラスドーム

- 乾燥剤(ジュエルサンド/シリカゲル)および乾燥シート

- 計量器・スケール・pH紙(または試験紙)

- メモ・タイマー・ラベルシール

チェックポイント:

- 花材は新鮮で傷がないか確認

- 薬液・溶媒の濃度・pH調整を事前に行っておく

- 容器の洗浄・乾燥・脱水性確認

- 作業スペースに新聞紙やマットを敷くなど保護

② 下処理(花材の準備)

目的:花の状態を整え、薬液の浸透ムラや不要な反応を減らす。

手順例:

- 花を切り戻して水揚げし、内部に水分を十分行き渡らせる(数時間~一晩)

- 花粉や余分な汚れ、表面のホコリを優しく除去

- 傷み・折れ・変形のある花びらを除去

- 花びら間の気泡除去(軽く振って気泡を浮かす)

- (オプション)花材に対してごく薄く抗酸化・保護液(低濃度溶媒ベース)を塗布

この下処理が丁寧であるほど、後段階でのムラ・脱色トラブルを防ぎやすくなります。

③ 脱水・薬液処理(段階処理型)

目的:水分を除去しつつ、色素流出・変性を最小限に抑える。

手順例:

- 最初は極希薄溶媒(例:10~20%エタノール混合液 + 抗酸化剤)に浸漬

- 時間:30分~1時間程度

- 軽く撹拌しながら浸透を助ける

- 次に中濃度溶媒(例:30~40%)に置き換え

- 時間:1~2時間

- 最終段階で標準処理液(市販プリザ液または設計保存液)に移行

- 時間:2〜6時間(花材・液性によって変動)

- 各段階で試験片を設け、色の抜け具合や変化をモニタリング

- 濃度切り替え時には一時的に緩和液(ごく低濃度溶媒または緩衝液)を挟む

チェックポイント:

- 濃度急変は避ける

- 室温以下(可能なら20〜25℃前後)で行う

- 薬液の酸化や不純物混入に注意

- 全体浸透を意識し、撹拌または傾け変化を与える

④ 着色・保存液浸透(必要時)

目的:必要な補色や色補正を控えめに行い、薬液中でも色を保つ。

手順例:

- 着色液(非常に薄め)を段階的に濃くして使う

- 時間を制限し、ムラを避けるよう軽く揺らす

- 保存液(最終保存用)に移して色素・構造を安定化

- 着色後は中間チェック試験片で変化確認

チェックポイント:

- 高濃度着色液は避ける

- 色素変性リスクを考えて、時間・温度を抑える

- 少量試験で液性耐性チェック

⑤ 乾燥・仕上げ・固定処理

目的:乾燥と同時に色素を固定し、形状を維持する。

手順例:

- ゆるやかな乾燥環境で、陰干しまたは風通し良好な室内で乾燥

- 乾燥剤(ジュエルサンド / シリカゲル)を併用して湿気をコントロール

- 薄く透明保護コート(UVカット性・無溶媒・低刺激タイプ)を塗布

- 乾燥が完全になったら、密封フレーム・ケースに収める

チェックポイント:

- 高温・強風は避ける

- コーティング剤の成分は事前確認

- 取り出し・取り扱いは極めて慎重に

⑥ アレンジ・展示と密封保存

目的:作品として仕上げ、保護環境で維持する。

手順例:

- 完全乾燥後、花材を配置・接着(透明接着剤・樹脂など)

- フレーム・ガラス・ドームで密封し、UVカット材を用いる

- 密封内に乾燥剤を入れて湿気を吸収

- ラベル(花材名・日付・処理法など)を添えて記録

チェックポイント:

- 接着剤・樹脂選択に注意(変色リスクなし材質)

- 展示場所は直射光・湿気を避け、安定環境下に

- 定期的に観察・乾燥剤交換

このワークショップ形式ステップを踏むことで、論理的に工程を進められ、失敗リスクを抑えつつ「脱色を抑えた保存花」を作ることができます。特に段階処理・モニタリング・環境制御を意識することで、完成度を高めることが可能です。

はじめての挑戦へのアドバイス

ここまでで、プリザーブドフラワーを「脱色しない/できるだけ色を残す」方法について、理論から実践まで体系的にご紹介してきました。最後に、本記事の内容を総まとめしつつ、これから初めて挑戦する方への現実的なアドバイスをお伝えします。

脱色抑制のポイント総まとめ

本記事で扱った脱色抑制の重要項目を整理すると、以下の通りです:

- 薬液選び:低刺激・段階処理が可能なものを使う(市販 or 自作)

- 処理工程:急激な濃度変化や高温を避け、各段階でモニタリング

- 乾燥法の工夫:風・温度・湿度を管理し、ゆるやかな乾燥で仕上げ

- 代替技法の活用:レカンフラワーや乾燥法の併用で色素を守る

- 保存管理:光・湿度・温度・物理的刺激から守る工夫が必須

- 失敗から学ぶ姿勢:失敗例と改善策を把握し、備えることが成功の鍵

これらをセットで考えることで、脱色を抑えた高品質な保存花を実現しやすくなります。

初心者が最初に試すべき方法

はじめての方には、以下のような条件を満たしたシンプルな方法から始めるのがおすすめです:

- 花材:バラやカーネーションなど扱いやすく丈夫な品種を選ぶ

- 薬液:市販の低濃度プリザ液+自作緩和液(アルコール+グリセリン)

- 方法:薬液処理を1〜2段階程度に限定し、乾燥は常温・自然通風に

- 装飾:ガラスドームや密封アクリルケースで初回の完成を実感

これにより、まずは工程の流れを体感し、色を残すための基礎的な感覚をつかむことができます。

挑戦を段階的にステップアップする方法

慣れてきたら、次のようなステップでスキルを高めていくと良いでしょう:

- 段階処理の回数を増やす(3段階以上にして色素保護)

- 抗酸化剤・封止剤の使用に挑戦

- 複数種類の花材を扱うアレンジに挑戦

- 着色+乾燥を組み合わせた応用技法を試す

- 保存・展示にデザイン性や工夫を加える(LEDケースなど)

一度にすべてをマスターしようとせず、1つずつ確実に積み上げていくことが、成功率とモチベーションの維持につながります。

さらなる学びに向けた参考資料・講座

より専門的に学びたい方には、以下のような方法で情報を収集できます。

- 専門書籍:プリザーブドフラワー加工や色素学、保存技法に関する書籍

- 動画講座・ワークショップ:YouTubeや有料講座などで視覚的に学ぶ

- カルチャースクール・資格講座:日本プリザーブドフラワー協会(JPFA)などが主催

- SNS/ブログ/実践者交流:インスタやX(旧Twitter)でリアルな実例をチェック

特に近年では、個人フローリストや作家が詳細な作成記録を公開しているケースも多く、それらを参考にするのも非常に有効です。

まとめ

プリザーブドフラワーを「脱色しないで作る」ことは簡単ではありませんが、理論と手順を理解し、少しずつ経験を重ねれば、誰でも実現可能です。まずは失敗を恐れずに、手軽な方法から一歩踏み出してみましょう。あなたの手で、美しい色をそのまま閉じ込めた、世界にひとつだけの保存花をつくる日がきっと来るはずです。